居住支援相談窓口のご案内

| 電話 | 080-9349-4004(居住支援相談窓口専用) |

|---|---|

| 担当者 | 狩野、宮前 |

| 相談時間 | 月 10:00~19:00 火 10:00~19:00 水 定休日 木 10:00~19:00 金 10:00~21:00 土 14:00~19:00 日 14:00~17:00 |

居住支援活動

高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅を借りにくい状況にある人が増加しており、今後もその傾向は続いていきます。

住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については、大幅な増加が見込めない状況にあり、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。

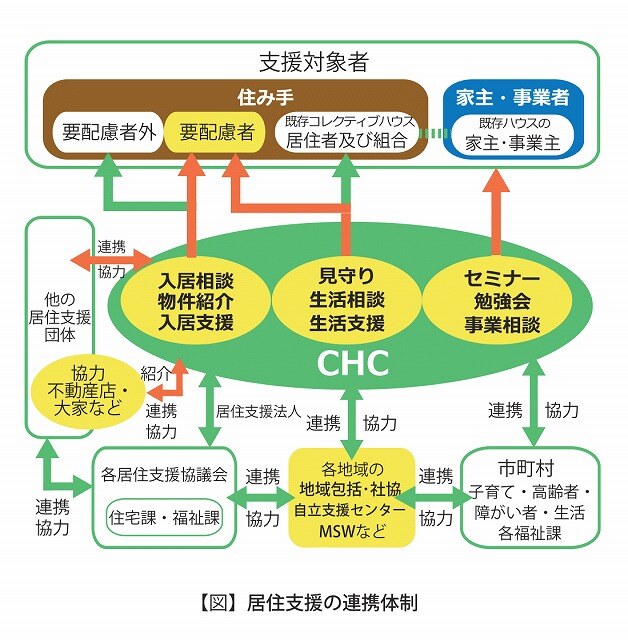

CHCは、新たなセーフティネット制度に位置づけられている「居住支援協議会」(2012年9月~)「居住支援法人」(2018年6月~)という仕組みと連動し、居住支援活動を行っています。

■つながりのある暮らし・住まいの提案

新たな住宅セーフティネット制度において、住宅の提供を促進するための方策が整備されてきています。しかし、必ずしも住宅を提供するだけでは人が安心できる居住とはならず、特に、住宅を貸してもらいにくい状況にある人々の孤立は、社会問題をさらに深刻化させることにつながります。

CHCは、住宅を安心して居住できるものにするために、つながりを作り出せる仕組を持つ住まい、あるいは孤立化を防ぐ支援やネットワークとも繋がっている住まいを「新たな社会的住宅」と位置付け、誰もが孤立せず自分らしく暮らせる環境づくりを目指し、他の居住支援団体等と連携し、住民自らが多様なセーフティネットの形成を図るためのサポートを行っていきます。

-

■東京都指定居住支援法人

CHCは、2018年6月に、居住支援法人として東京都に指定されました。

東京都居住支援法人一覧

居住支援法人制度とは、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定するものです。

■居住支援活動の概要(H30年度)

CHCでは、国土交通省H30年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業の交付を受けて下記の活動をしています。

1.入居相談(入居前支援)

つながりを持って暮らすことを望む人の入居前相談窓口を開設し、メール、電話で受付している。電話で具体的な相談を受けることもあるが、ほとんどの方に面談に来てもらう。

窓口開設:毎週木曜日、第2第4土曜日

2.見守り及び生活相談(入居後支援)

3つのコレクティブハウスと2つのタウンコレクティブで高齢者、障害者など18名の見守りを月1回行う。居住者組合と連携して、役割分担を行い、持続可能な仕組みを模索している。

3.コレクティブハウスにおけるセーフティネット形成

居住者が居住者組合を作り自主運営をするコレクティブハウスは。生活の中で様々な助け合いが可能となっている。今後、更に多様な人が安心して暮らし続けられる仕組みを検討し、コレクティブハウスを始め様々な住コミュニティに役立つガイドラインを作成した。

■地域における持続的な支え合いの仕組み ~自助・共助・公助のあり方

居住支援は、今まで地域で様々なことを支えてきた福祉の現場との連携が欠かせず、それが結果的に大家の安心を支え、住宅確保要配慮者への住まい提供につながると考えます。

では、地域の中の福祉の現場は、どのようになっているでしょうか。現在、地域包括ケアシステムの構築において、医療と介護の連携は進められてきています。しかし、今後、急速な高齢者の増加と若年層の減少を考えると、医療や介護が必要となる前段階に、いかに地域の中で、多世代がお互いに支え合い、高齢者の活動向上と社会参画を促し、生活支援と介護予防への対応を地域社会で強化(特に軽度者)できるかが課題であります。

CHCは、市民自らが担い手となりお互いを支え合う仕組みづくりをし、それを行政がバックアップするカタチが、持続的な地域力を生み、ひいては個々人の生き方を尊重できる社会につながると考えます。そして、高齢者の問題に限らず、所得格差が広がる中、都市部に於いて、対価を支払ってサービスを受けるだけでなく、それに代わる新たなサービスの交換手段を、生活をベースにしたところでの仕組み化することが必要だと考えます。介護保険など制度や家族や地域での支え合いだけに頼るのでない、日々の暮らしを共有する仲間や当事者間での支え合いの仕組みが必要だと考えます。

■地域でつながりを持ちながら暮らす選択肢の広がり

地域でつながりを持ちながら暮らせる住まい方の選択肢の幅は徐々に広がってきています。つながりのありようは様々ですが、支援対象者に合わせたきめ細かいサポートがNPO法人、一般社団法人などによって支えられています。

1.多世代のコミュニティのある暮らし

コレクティブハウス、タウンコレクティブ、コミュニティハウスなど、居住者が自分たちのやり方で暮らせる自由と運営の責任を負い、コミュニティでの助け合いができる暮らし。

2.高齢者専用の住まい

高齢者のセーフティネットを備えた暮らしとしては、高齢者グループリビング及び団地の空き住戸を活用したサービス付き高齢者住宅、地域に開く場を持つことで高齢期の暮らしをオーナー共々支え合う住まいなどがあります。

3.若者と高齢者の同居住まい

高齢者の方が住んでいる家の空き部屋を活用し、学生などの若者に安価な住まいを提供する住まい方として、ホームシェアがあります。その他、高齢者グループリビングに、福祉専攻の学生が同居することで活力を見出している事例もあります。

4.ひとり親世帯の住まい

ひとり親世帯を対象としたシェアハウスには、一人親世帯のみのハウスと、単身者用居室とが混在するハウスがあります。ひとり親世帯への支援としては、低所得などの困難があるシングルマザーを対象に、生活・仕事・住宅といった暮らし全般を支援しているところ、高所得層のシングルマザー向け住まいとして、子育てに関する支援の仕組みを最低限確保し、自立できるまでの準備期間に短期間居住する住まいとして提供している所などがあります。

5.障がいのある人の住まい

障がい者グループホームは障がい者だけが共同で暮らす住まいですが、コレクティブハウスの中にグループホームが組み込まれているところでは、施設ではなく住まいとして隣人と助け合いながら暮らすことを目標とした住まいとなっています。

6.低所得の方の住まい

ホームレスを対象に、一定期間個室シェルターを提供し、生活保護を受け住まいを確保する支援を行い、自立後の地域での暮らしが孤立しないようにつながりを持ったり仕事を得られる場づくりを行っている団体があります。また、高齢期や収入が不安定な女性中心のシェルターとして運営されているシェアハウスもあります。

■賃貸集合住宅のコミュニティにおける支え合い~コレクティブハウジング

コレクティブハウスは、多世代の居住者が日常の生活の中で助け合える仕組みを持つ住まいです。共に食事をつくり食べたり、植物や野菜を育てたり、日常の暮らしの運営を協働・分担して無理なく回していくために対話を繰り返し、コミュニティ内の信頼関係を育てていきます。

子どもから80代の高齢者まで幅広い年代の居住者が暮らし、家族構成も、一人暮らし、カップル、子育て家族・ひとり親家族など様々です。生活保護を受けている人もいます。障害のあるなしにかかわらず共に暮らすことを主眼に置いたハウスもあります。

居住者数はハウスの規模によって様々ですが、自主運営をするためには、最低大人15人程、多くて50名ほどで顔の見える関係性を保ち、助け合いのある暮らしの仕組みが成り立っています。

自立的に生活できることが前提の住まいであるため、責任を伴う恒常的な生活支援(介護など)を隣人同士で担い合う暮らしではありませんが、賃貸住宅であっても居住者組合をつくり、居住者が共同で自主的に暮らしの運営を行うことで、一人一人の自分らしい暮らしが尊重され支えられる仕組みを持っています。

■三者のパートナーシップ事業による大家の安心~コレクティブハウジング

コレクティブハウス事業は、賃貸住宅に関わる3者=供給する人/住む人/事業を支援する人が協力して事業を推進し、それぞれの役割を担い、コミュニケーションをとりながら共に運営していきます。居住者は居住者組合をつくり自主運営の責任を持ち、NPOがその自主運営と賃貸管理をサポートします。そのため、大家に居住者や近隣とのもめ事が持ち込まれることはなく、一つの安心材料となっています。

図1 三者のパートナーシップ事業

図1 三者のパートナーシップ事業

■居住者組合の連帯保証~コレクティブハウジング

コレクティブハウスでは、居住者は個々の住戸の賃貸借契約を大家・事業主と結ぶ他、共用スペースや共用部については、居住者組合と大家・事業主で自主管理の契約を取り交わしています。

ここでの重要な仕組みは、賃貸借契約の連帯保証は、居住者組合が行っていることです。なぜそのようなことが可能なのか。

一つは、お互いが「信頼しあう」ことを前提に契約を取り交わす手順がその仕組みを支えています。入居を検討する最初の段階から居住者とのやりとりがはじまり、ハウスを訪問して居住者の話を聞き、コモンミールを食べ、居住者のミーティング(定例会)にも参加します。そして自ら入居を決める頃には、ほぼ全員の顔を見て、何人かの居住者とは知り合いになっています。

そしてもう一つ、入居に際して、居住者全員が居住者組合の組合員になることが前提で、各ハウスによって金額は様々ですが、7万円~25万円を預かり金として組合に支払い、現状は退居時に全額返還する決まりにしています。このようなことで、連帯保証を居住者間で行うことが、家賃滞納を防ぐことにもなっていると、大家・事業主からは評価をうけています。

■頼れる親族が身近にいないなら、みんなで備えよう~コレクティブハウジング

日々生きていく中で、自分の身元の保証が必要となることはいろいろあります。住まいを借りる時だけでなく、事故や病気で入院しなければならなくなったときにも、緊急連絡先や保証人を求められます。一人暮らしの人、身近に頼れる親族がいない人は、自分だけで対応できない場合に備えておくことが大切で、特に、コレクティブハウスでは、備えがないと隣人を困らせることになってしまいます。

現在、入院しなければならなくなったときの備え、認知症にどう気づくか、成年後見制度の任意後見制度の活用、死後事務委託など、自分自身のこととして備えることがコミュニティ全体の備えにつながるように「コレクティブハウスのセーフティネット形成」として仕組みの検討を行っています。

■居住支援活動を支える基盤とは?

賃貸住宅を貸す側である大家や不動産管理業者は、その多くが住まいを求めて問い合わせをしてくる見ず知らずの人に対して、短期間のやりとりと書類の審査で、住宅を貸すかどうかを判断せねばならなりません。その上、入居者に何か不測の事態が起こったときには、最終的には大家・事業主がそれを受け止めざるを得ません。そういった賃貸事業の負の面をどのようにリスク分散させるか。入居者の家賃滞納、近隣トラブル、孤立死の他、認知症高齢者などの生活能力の低下に伴う火災などに対する大家のリスクは、保証会社や保険会社のサービスだけでは回避しきれないでしょう。

このような大家の不安を取り除くために、貸す側と借りる側を賃貸借契約だけの対立軸に置かないような第3者の介在が重要な鍵と考えています。

■居住者の安心を大家の安心に

賃貸住宅に於いて、居住者の安心や備えが、いかに大家・事業主の安心につながるか、コレクティブハウス事業をそういった視点でみると、居住者が協力し自分たちで暮らしをつくり続けていくことの可能性に気づきます。様々に起こることに柔軟に対応できる仕組みを持つ住まい、居住者と大家が対立するのでなく共同できる賃貸事業で、誰もが望めば住める住まいを広げ、その仕組みを応用しまちに広げていけるように提案していきたいと考えます。

居住支援活動への制度による下支え

■登録されているセーフティネット住宅を知るには…

▶ https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

このサイトは、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅専用の検索・閲覧・申請サイトです。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。

新たな住宅セーフティネット制度について(国土交通省HPより)

我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました。

この新たな住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

[1]住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

[2]登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

-改修への補助

-入居者負担の軽減

[3]住宅確保要配慮者に対する居住支援

-居住支援協議会

-居住支援法人

-家賃債務保証業者登録制度

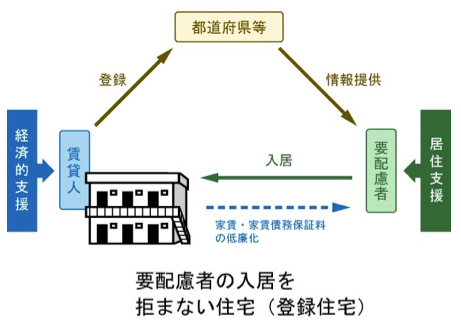

■住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

住宅確保要配慮者とは

住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。

住宅の登録基準

賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。まず、耐震性を有することが求められます。また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められます。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。

入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲

登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。

登録申請、登録された住宅の検索・閲覧などについては「セーフティネット住宅情報提供システム」をご活用ください。

登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

■登録住宅の改修への補助

登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。▶改修費補助の概要

▶国による改修費補助事業 募集HP

■入居者負担の軽減

登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助があります。いずれも、入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。▶家賃・家賃債務保証料低廉化補助の概要

住宅確保要配慮者に対する居住支援

今回の法改正で、都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となりました。

生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きが設けられました。また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも創設しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。

▶居住支援協議会について

▶居住支援法人について

▶家賃債務保証業者登録制度について

▶住宅金融支援機構による保険の仕組み

■居住支援に活用できる制度等について

居住支援協議会とは住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するもの

東京都居住支援協議会

東京都居住支援協議会は平成26年6月25日に、10構成団体により設立されました。

地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、自ら居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮者への支援に係る具体的な取組を円滑に実施できるよう、広域的自治体である都は、区市町村による協議会の設立促進・活動支援や、広く都民への啓発活動などを実施することとしています。

家賃債務保証制度 -(一財)高齢者住宅財団

http://www.koujuuzai.or.jp/service/rent_guarantees/高齢者世帯等が賃貸住宅に入居する際に、財団が入居中の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことにより、入居を支援する制度です。

対象住宅

財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅

対象世帯

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯

保証料

2年間の保証の場合、月額家賃の35%

あんしん居住制度 -(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター

http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/anshin.html以下のサービスにより、住み慣れた住宅、住み続けたい地域でのあんしん生活を支える制度です。

これらのサービスは、単独でも、それぞれのサービスを組み合わせても利用できます。料金については、預かり金タイプ(一括払い)のほかに月払いタイプがあります(要件あり)。

仕事はあるけど家がない

▶ TOKYOチャレンジネット

住まいを失い、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊りしながら不安定な就労に従事している方や離職者の方をサポートする相談窓口です。住居がないことによる生活不安の相談から、住宅確保に向けてのサポート、さらにあなたに適した仕事についての就労相談まで総合的な相談を行っております。東京都内に直近6ヶ月以上生活している方が対象となります。

離職中で、住まいの相談をしながら介護技術を身につけたい

▶ TOKYOチャレンジネット(介護職支援コース)

介護職員初任者研修課程を無料で受講、就労支援、就職支度金を貸付(償還免除制度あり)のサポートがあります。

家賃を補助してもらいたい

▶ 住宅支援給付事業

離職後、2年以内で、かつ65歳未満の方のうち、住居を失った、又は失うおそれのある方へ住宅支援給付を支給します。

住宅確保・就労支援員によるサポートが受けられます。家賃分として住宅支援給付基準額を上限に収入や世帯の状況に応じた金額を給付します。家賃は、直接不動産会社(大家)に支払います。